本研究は、近代美学における色彩論を、近代ドイツの哲学や文芸との関連で研究します。とくにゲーテの『色彩論』に注目します。ゲーテ『色彩論』の反響や影響を、20世紀の「バウハウス」芸術教育などを視野にいれて考察します。

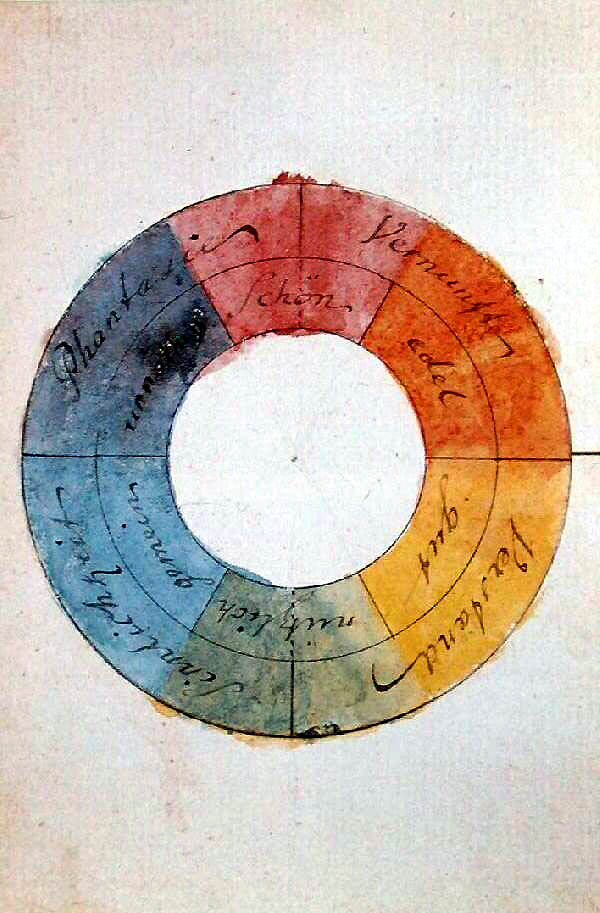

ゲーテ『色彩論』“Zur Farbenlehre”(1810)は、それ以降の近代色彩学研究に道を拓いた画期的業績といえます。ゲーテは自らの色彩論を、いわゆる「色彩環」(Farbenkreis)を用いて論述し、色彩現象の全体的なあり方を明らかにしました。添付の図版は、1809年ころゲーテ自身の描いた色彩環です。世界には無限に多様な色が存在しますが、色彩にはある種の対立関係も認められるとゲーテは考えます。彼はこれを「分極性」(Poralität)と呼びました。さらにゲーテは「色彩環」の直径の両端が互いを「よび求める」(fordern)現象にも注目します。色同士の対立関係は、たとえば青と黄が濃くなると赤みがかった輝きをおびるという「高進性」(Steigerung)の理論へも展開します。このような「分極性」「よび求め」「高進性」をもつ「色彩環」には、ゲーテによる色彩現象のトータルな把握が示されています。ゲーテの色彩論は、ヘーゲルの芸術哲学にも影響しただけでなく、クレーやカンディンスキーやグルノウなどの20世紀バウハウス芸術教育にもインスピレーションを与えました。本研究は、こうした近代美学の色彩論を、現代的視点から批判的評価しようとするものです。